線上成果展文章區

附冊:Hi-Five Plus

{{ $t('FEZ002') }}深耕小編|

作為北藝大國際和本地學生融入在地的橋樑,北藝大的USR計畫「Hi-Five Plus:從北投平埔族群到屏東原住民的國際藝術對話」有兩個子題:

一、解殖與在地關懷:透過跟鳳甲美術館、北投在地中小學合作,推動社區藝術計畫、論壇、線上出版等,增進在地社群之國際觀。

二、原民性與多元文化保存:學習屏東排灣族的舞蹈和織布文化,以及採集恆春民謠,並引入蘇黎世藝術大學校園共享平臺,針對在地藝術機構提供國際藝術專業諮詢,建立在地連結合作機制。

北投

來自五個不同國家的文創學程(IMCCI)國際生,來到北投國小,藉由分享自身文化,讓小朋友感受外國不是只有金髮碧眼的的歐美文化,也包含了其他具有不同殖民歷史的全球南方國家。

▲泰國國際生帶來的泰泰跳舞工作坊。

▲貝里斯國際生分享音樂歷史悠久的貝里斯舞蹈。

▲洪都拉斯國際生指導同學如何製作皮納塔玩偶。

▲瓜地馬拉國際生分享馬雅亡靈節風箏的製作。

屏東

在文化資產保存與詮釋的課程當中,藝大師生參訪了屏東的三地門:在蒂摩爾古薪舞集的肢體開發課程中,運用排灣族歌謠轉化當代身體;在古樓部落學習排灣族的編織工藝。排灣族織紋的圖樣是排灣族的文字,從編織的撫觸到知識系統的歌謠傳承,承載了文化的記憶。

▲蒂摩爾古薪舞集向北藝大師生分享原住民舞蹈創作。

▲人間國寶許春美老師分享排灣族編織工藝

▲藝大研究生針對部落的織品文化,做出文化資產保存與詮釋轉化的提案,如桌上型盒玩

花東

在田野課程中,藝大師生深入阿美與卑南族的部落,諸如太巴塱、建和、南王與大巴六九等,更參與卑南族跨年前夕的「大獵祭」。一群「外人」加入南王部落族人們所圍成的大圈,牽手共舞,偶爾唱些古調,中間圍著的是在歲月下仍不減風采的幾位長老,齊聚一堂,感受聲音的律動與靈性。

▲藝大師生參訪臺東卑南族祭典。

▲位於花蓮的冉而山劇場與藝大師生進行座談,分享身體劇場的創作歷程。

恆春

余昕晏老師帶著研究生踏上恆春半島,探詢琅嶠歷史與半島歌謠,並藉以反思「原民性」之意義。從半島多元族群的文化發展,深入了解恆春民謠這項無形文化資產及其根植於生活之內涵。師生與民謠推廣者訪談交流,共同發想教學扎根方法,並透過教材編纂,進一步扎實民謠文化之傳承。

▲恆春半島人文生態導覽。

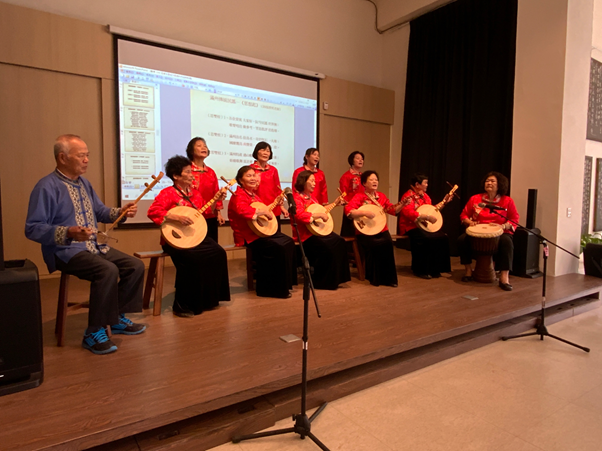

▲滿洲古謠吟唱工作坊

▲恆春民謠七字詩詞賞析與創作。

【歷年成果影片】

{{ $t('FEZ013') }}

{{ $t('FEZ003') }}2021-11-01

{{ $t('FEZ004') }}2025-05-09|

{{ $t('FEZ005') }}357|