亮點特色

跨域混創學習-「影像舞蹈」工作坊-別怕尚未明見的航道,我們有勇也有謀。

{{ $t('FEZ002') }}計畫管理人|

別怕尚未明見的航道,我們有勇也有謀。

圖說:練習使用鏡頭展示肢體特色的兩位舞蹈學院的學生。(舞蹈學院曾文譽同學提供)

探詢藝術家「生火」的過程

常見的舞蹈紀錄、錄像、電影等,不外乎就是用攝影機去捕捉人的動態,還原現場經過的活 動紀實。框出場域(舞台),導演下指令,舞者用身體展示律動,攝影機取景位,送後期做 剪接。雙方皆為專業技術人士,只要做好事前溝通,事後一起進剪輯臺,選取共同「有感 覺」的素材作各種排列組合。照這樣的邏輯工作,要完成一支「影像舞蹈」,應該不會有 BUG 吧。但實際上真是如此嗎?

2020 年 9 月,因特色計畫的緣分,舞蹈學系的何曉玫老師向電影創作學系的錢翔老師提出邀 請,跨系合開設一門 2 學分的課程:「影像舞蹈:創意與實踐」工作坊。這也是國立臺北藝 術大學較為新鮮的跨域合作,除去影像與舞蹈互為彼此服務的性質後,還有可能碰撞出其他 的火花嗎?兩位老師在各自系所徵選出 10 名學生,共計 20 名學生參與工作坊,進行為期四 天的馬拉松式的跨域共創。預計產出 10 支,時長約 3 分鐘上下的「影像舞蹈」。

鏡框:沒有標準答案的陷阱題

工作坊第一天,兩位老師拋出六個主題揭開工作坊的序幕,分別為「分裂」、「分離」、「撕裂」、「黏著」、「誕生」、「滋長」。請所有同學們,在紙上寫下自己的名字,投進箱子,再輪流上台抽出組員。以 2 位電影系同學加上 2 位舞蹈系的同學為一編制小組,認 領有興趣的主題,可與他組重複主題。以編出一分鐘的雙人舞,並剪輯成一至兩分鐘的影像 為目標。工作坊的前三天,電影系錢翔老師講述基礎攝影,舞蹈系何曉玫老師從旁給予同學 意見跟指點。工作坊的最後一天,把時間交還給同學們自行去拍攝「影像舞蹈」。

舞蹈學院學生分享構思的過程(電影系辦提供)

錢翔老師針對實拍素材做技術指點(電影系辦提供)

「在這四天裡,我們沒有要做什麼很多形式、很多技術、很多元的實驗大挑戰,就只鎖定在框架裡。表演者有舞台作為鏡框,影像創作者有鏡頭與影像的鏡框,雖然彼此表現藝術的擅長媒材技巧不同,但鏡框是共有的概念,都是各自本身宿命的框架。」電影系的錢翔老師說。

為了避免同學們拍得很開心,看到素材時卻覺得失望,不如預期,在工作坊的第一天,錢翔 老師選擇從基礎鏡位尺寸開始講解,帶同學們一一練習全景、半身、局部、特寫等尺寸,也 讓初次跨出第四面牆表演的舞蹈系同學們,去感受自己出現在影像裡面時的份量。

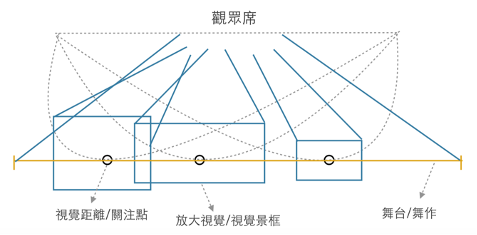

每拍攝完一個鏡頭尺寸,就投到大螢幕上看回放。每位同學都必須說明,自己那時為什麼會想這麼做?最後才是換何曉玫老師和錢翔老師,以旁觀者角度給予意見。藉由一次又一次的分享、檢討、思考、行動,觀察在鏡頭之下,人身比例和重心的變化,整頓想像與實際之間的落差。最後,再把於這幾天嘗試過的所有尺寸鏡頭邊界,都貼上馬克膠做記號,將其連成扇形,供舞者建立於鏡框的空間感(請見下圖電影的拼貼性視覺)。有別於之前的單機拍攝單鏡頭尺寸,當三機同時開機,同時拍攝三種尺寸鏡頭時,不僅考驗舞者的應對與取捨,也考驗拍攝者,該如何善用鏡框的限制,把想表達的意象或意念做到最大化。

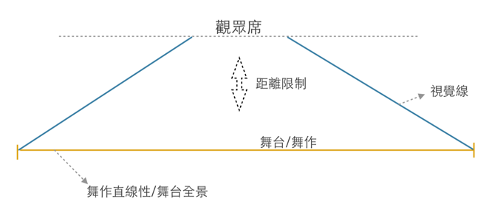

大多數的觀眾,不是從影像媒體接觸到舞蹈,就是在鏡框式的舞台裡接受舞蹈。不論在劇院 或戶外或影像,觀眾跟表演者之間都還是存在著距離。(請見下圖舞蹈的平面性視覺)

「會找電影系工作,也許是我的想像。」舞蹈系何曉玫老師說。現在的媒體或表演藝術的疆界越漸模糊,創作者們紛紛出走尋找有沒有更適合自己的藝術媒介。「舞者能不能不要被鏡框侷限,而是走入鏡框。」正是何曉玫老師之所以會向錢翔老師提出合作的原因。

以下二圖為,說明鏡像舞台與表演舞台兩者場域差別的示意圖。(二圖皆為舞蹈所吳姿儀提供)

舞蹈的平面性視覺(舞蹈的視覺化為為 2D 平面性 與觀眾席有一定距離的限制)

電影的拼貼性視覺(相較於舞蹈視覺 影像視覺電影比較不受距離侷限)

三機拍攝的走位排練及黏貼馬克膠輔助記號(電影系辦提供)

兩系學生於單機單鏡位拍攝時的討論過程(電影系辦提供)

為什麼會選擇這六個主題給同學們挑選呢?錢翔老師表示,這是和何曉玫老師共同討論出來的結果。若將主題換作成具象物件,好比說飛機或是汽車,都是真實存在於世界上的實體,對都是初次接觸新領域的兩系學生們,較不利於做即興的發揮。但抽象概念如「分離」、「分裂」、「黏著」等,對於擅長使用肢體作展現的舞者,都是他們常接觸也能詮釋得來的題目。

比起選用具象實體項目或某段記憶時刻,如童年、初戀等劇情式創作,選擇形而上的哲學概念主題,在影像上能看到的可能性,或許會有比較多不一樣的新東西。以抽象概念為基礎,讓兩系學生們進行嘗試與溝通,要不要加入某動作來玩玩看,或是在最後一刻,決定忍痛捨去某個很精美的動作。影像動態就在多次辯證之下,逐漸長了出來。

舞蹈系何曉玫老師以旁觀者角度向兩系學生們分享他們的看見與看不見 (電影系辦提供)

電影系錢翔老師以旁觀者角度向兩系學生們分享他們的看見與看不見(電影系辦提供)

舞蹈是一門比較純粹、傳統的表現技藝,身體就是舞者的語言。在舞蹈的世界裡,舞者用肉身上台,有個清楚的開始跟結束。在這個過程裡面,就算什麼都不做,也不會有間斷,因為時間仍在流動。舞者站上舞台,就是在經歷一個延續性的發生。要怎麼經由影像,甚至利用影像去詮釋舞蹈?這和傳統舞蹈演出的差別又是什麼?一定有很多舞者都能做到同樣幾個肢體動作,由誰來做,有什麼不一樣嗎?這是當代舞者都面臨到的問題。既然現今的影像可以做到的,不單只有紀錄片或劇情片,也可以作新媒體錄像等,主動地給予觀眾刺激。同樣地,觀眾也會期待,舞蹈是否也可以走出鏡框式舞台的表演?

影像不僅有自身的鏡頭語言,還能透過後製再創造出新的影像語言。是影像媒體跟傳統舞蹈 表演之間,最大的差異所在。對於電影而言,所有的世界都是切分的,會被切成廣角、局 部、特寫。把時間打開、切碎、重組。劇情片要敘事,要想怎麼幫助這個故事。但影像舞蹈 不是要敘事,是要幫助舞蹈產生更多的能量。

共舞邀請函:恍惚與凝視的練習

知易行難。聽老師指導是一回事,開始行動後,如何實踐與取捨,問題如雨後春筍一個又一個地浮現出來。寫腳本的思維要變嗎?攝影機擺在哪裡好?這個鏡頭尺寸抓得到舞者嗎?能介入舞者的表演給指示嗎?拍了之後要怎麼剪?要不要再補拍呢?明明已經做足事前溝通,但影像怎麼沒有往我們想要的樣子走去?

工作坊第四天,學生們走出排練場做實戰拍攝的側拍(電影系辦提供)

工作坊第四天,學生們走出排練場做實戰拍攝的側拍(電影系辦提供)

在臺北藝術大學舞蹈學系的訓練體系裡,有舞蹈創作課引導學生做實驗性的身體探索,但都 還是 for live performance 居多,沒有針對鏡頭表演的經驗。何曉玫老師開玩笑地說,講膚淺 一點,在舞者的思考脈絡裡(比較)沒有文本的概念。講深入一點的話,舞者的動作並不是 靠頭腦去設想的,而是作為一個人,內心驅動使然。也許是潛意識作祟,也許是某個創傷經 驗的源頭,大腦分析不出來,也無法用言語說明清楚,那就回到動物的本能。從過去的舞蹈 訓練裡搜尋,選擇習慣的、喜歡的、擅長的肢體方式表現。

不使用言語作為表述的工具,但還是要想辦法用行動說清楚。舞蹈本身還是有一些可供閱讀 的符號為依據,經由自身與自我的對話,把眾碎片連貫起邏輯。有時候是創作完成後,才明 白是內心是被什麼東西觸發,最後才使用語言做輔助說明。也會有舞者在一開始就決定要以議題性出發創作,形式上不同,但驅使想創作的初衷跟過程都是一樣的,有事情想說。

舞者習慣舞台,習慣做表演給四面八方的觀眾。鏡頭卻只能留下舞者的片面,無法關照全面。舞者單次只能給予鏡頭一個身體上的焦點,才能見到效果。舞蹈系學生尤其在意也很不適應的是,無法兼顧全面性和鏡頭。若純粹對鏡頭服務,旁觀者會不會覺得這個舞者的身體模樣很笨拙或不自然;以為在影像上會被放得很大,結果做不夠;應該不會拍到這邊吧,結果一覽無遺;想多編排一些動作進鏡頭,結果畫面被塞了太多話,沒有幾個素材是能用的。

但如果放棄與攝影機溝通,回復到舞台表演的模式,專注在自我本身,也許會讓攝影師怎麼也拍不到對的鏡頭。焦急衝上心頭,忽略掉細節跟能量,顧此失彼,讓情緒斷掉了。學舞多年,所熟練的那些技巧,好像都派不上用場,讓初次嘗試用影像為創作媒材的舞者感到很灰心。

「會有這樣的狀況發生,是非常正常的,不盡然是表演做得不對或不夠。」何曉玫老師從旁 給予鼓勵,要學生們靜心下來反問自己:「我想要表達的是什麼?」。

當舞者跨到影像舞蹈,不再同以往是編舞者說的算數,舞者必須要跟導演或攝影有共識或是 腳本。呈現的媒介不是 live performance 而是靠鏡頭剪輯完成,是討論出來的一個綜合品,這 時編舞者創作的原意是什麼,就會攸關大局的走向了。

工作坊第四天,學生們走出排練場做實戰拍攝的側拍(電影系辦提供)

工作坊第四天,學生們走出排練場做實戰拍攝的側拍(電影系辦提供)

從旁觀的影像紀錄到參與影像舞蹈創作其中,影像工作者也有需要重整心態的部分。在拍攝的當下,電影系同學會從戲的方面去思考,而編舞的同學看的是景框跟面,形成一種奇妙的角力。明明所有組員都有一起參與討論並得出共識,在素材裡卻沒有這樣的效果,是哪個環 節出錯了呢?

「構圖畫面、構思攝影機運鏡時,不能單純地,只跟著舞者的動作來走,有時候要比舞者更快一步,才能讓觀眾的焦點縮在一個點裡面。因為舞者的動作是有節奏在進行的。」錢翔老師提醒電影系同學們,要去特別留意,舞者希望攝影師帶到是什麼,這個東西就是重點。但素材拍不好,也不見得是攝影師不會拍或是真的做不到,而是拍的人跟被拍的人,是否有共感,知道彼此在幹嘛?雖然攝影者和被攝者之間隔了一台攝影機,可是鏡頭會洩漏兩方的關係程度。

身為攝影者或剪輯者,也不能從頭到尾都只拍攝類似舞台現場錄影角度的全景素材。全照著舞者的意思拍攝,在最後剪輯的時候,可能會無法連戲。但如果攝影師只拍他想要拍的,沒有將舞者的律動跟想法思考進去的話,即使事前已經知道所有動作的走位,舞者還是有可能會掉出畫框,或被攝影機牽制住。試著讓機器成為人的延伸,而不只是做個靜靜的全知者。

上述四圖為「影像舞蹈」成片截圖(電影系辦提供)

瞎掰也算是藝術創作的開始:想,就去做!

近年來,各行各業都掀起一股跨領域的風潮,乍聽之下會感覺是不務正業的半路出家,究竟跨領域的意義何在呢?以「舞蹈影像」工作坊為例,各門專業技藝都有自家長年以來的常態工作模式,但並不是每一項技藝都能夠獨立工作,也會需要與他人共事。在合作過程中,不單單只是付出專業技術,也需要去瞭解對方的思維,否則只是維持表面的和平,看到成品之後,才發現之前的溝通都只是在雞同鴨講。創作者是否能在其中找到了一些在既有思維裡不曾認識過,卻很可以被拿來運用的力量,正是跨領域想要開闢出的新領地。

所有的創作者都會面臨同一個難題,到底要怎麼樣才能擊破盲點,終結迷路與撞牆期。偏偏 藝術創作之所以可愛又迷人的緣故,就是沒有標準答案。業界職人們或前輩老師們能給予的 東西,也只是從他們過往的工作經驗中,分享觀點與意見,眾多的可能性之一,並不是救命 繩索。

「保持聽力。」是錢翔老師給予所有還正在努力的創作者們的祝福。 旁觀者清,所以可以給予百百種的意見,但真正投入其中的,是創作者自己。在國立臺北藝 術大學電影創作學系的必修課「電影製作」裡,每年都會有學生發問,要怎麼樣才能做出正 確的判斷呢?師長們常以「市場買菜記」為舉例回應。走進菜市場,所有的攤販都很熱情招 呼客人,不時還有些阿姨伯伯會主動推薦,這個東西有多好多棒,但走出菜市場後,真正買 回家的東西有多少呢?

可以與不可以,多一點或少一點,都取決於是否有辦法為創作再打開新的對話、對比、衝撞,有沒有更接近創作者之所以想創作的本質:為什麼想要做?想要做到的又是什麼。如果這個意見,有打通了創作者停滯的思維,那就試看看。如果沒有,覺得原來的做法比較好,那就堅持下去啊。

完美,是多數的創作者都在追求的目標。錢翔老師有別的想法:「想,就去做吧!」在不同的年紀與不同的閱歷的表現,本來就有所不同,做到在自己此刻的能力範圍裡可以達到的極限,就夠了。只要一直做下去,就一定會有更多的體悟與閱歷。三五年後,再回頭看現在的東西,也許會覺得,天啊這是什麼爛東西,那時候怎麼會這樣子想。因為三五年後,看見的東西又更不一樣了。持續創作,就是在累積能量。

「影像舞蹈」初剪播映檢討會(電影系辦提供)

結束為期四天的工作坊,師生們齊聚在視聽教室一起看成果放映。有些學生用雙手半摀住眼 睛,看自己的肢體被放大好幾倍地投影在螢幕上的感覺,真的好害羞。也有些學生正襟危坐 地,仔細地看著舞蹈影像,是否有沒在剪輯室裡沒發現的疏漏。放映結束後,學生們屏氣凝 神地,準備好接受兩位老師的意見與指點。沒想到,平時教學嚴格的兩位老師,卻不約而同 地表示,已經蠻不錯了。

舞蹈系的何曉玫老師表示,每一組的呈現,她都蠻喜歡的。先用不著從專業去審視成果裡細 微的好跟不好,20 位學生從一張白紙(也許還帶些刻板印象)走入教室,到互助合作完成 舞蹈影像,經過這四天,看見大家都有快速地進步,逐漸找到解釋抽象的方法。這並不是件 容易的事情。某組同學舉手向兩位老師詢問技術方面的問題,電影系錢翔老師回答,他還蠻 喜歡這些嘗試的。對於同學半知未解的臉,老師接續玩笑地說,是不是很不習慣被他稱讚。

有了這次的合作經驗後,兩位老師未來是否會想要將工作坊的期程再拉長呢?兩位老師的答 案都是:不見得。「其實這個工作坊能做到的功能,就是開一扇門而已。」電影系的錢翔老 師說。開新一扇門,受到刺激,跨出慣有的思維,引發好奇,走向新視界,更投入地做創 作。除非有學生打算要長期投入做影像舞蹈,否則以學院裡的學生,或是以學校提供的短暫 密集課程來說,能做到的大概就是這樣子了。如果以高階來要求,那當然有不一樣的考驗, 但以最初階的接觸而言,是新鮮又愉快的體驗。

(本文由國立臺北藝術大學電影創作學系學生 吳穎棻 採訪整理)

{{ $t('FEZ003') }}2021-01-08

{{ $t('FEZ004') }}2026-03-05|

{{ $t('FEZ005') }}836|