執行成果

分項1-7 【文新博班】文化資產保存政策專題

{{ $t('FEZ002') }}文資學院|

計畫名稱:10G205-6 高教深耕【文資學院】

計畫分項:文化資源的在地實踐

具體措施:分項1-7 【文新博班】文化資產保存政策專題

執行單位:文資學院-文新博班

「對於文化資產的愛,是在鄉土的自覺中本能地展現出來的。」

安德烈.夏斯泰(Andre Chastel,1983)

筆者大學時就讀文化資產相關系所,平常關注臺灣文化資產議題與相關訊息,之前也曾經到訪澎湖進行旅遊,因此對於澎湖文化資產略有了解,然而還尚未脈絡性的瞭解文化資產群的關係,很期待能透過本次參訪深入了解澎湖文化資產群與常民生活、文化觀光的關係。以下則透過參訪行程記錄、講師導覽、文化資產再利用分析等元素,串聯現地走讀與所學所聞撰寫本次心得。

黃昱儒/文

- 移地教學田野記錄

本次移地教學內容的第一天為「媽宮文化古城」走讀,主要於澎湖馬公市進行清領、日治、戰後至今的文化資產群導覽與水下文化資產的認識、見習;第二天則為澎湖生活博物館、西嶼砲臺群、自然地景的走訪,帶領師生認識澎湖豐富文化資源與文化觀光潛力點。

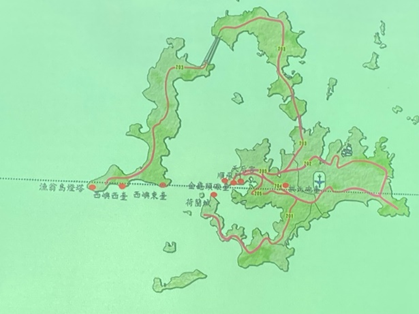

澎湖文化資產群走讀前,先跟著文化局科長與水下考古隊黃漢彰隊長,去澎湖舊郵便局以及日治時期馬公水上警察官吏派出所,看最後一天的《澎湖水下文化資產》及《黑水溝傳奇:澎湖水師的故事》特展導覽,了解清代以來的澎湖發展脈絡,以建立「北海–石滬的故鄉」、「環島–軍事史蹟園區」、「媽宮市–古城巡禮」、「南海–古厝聚落」等四大文化路徑為主的文化觀光策略,還有文資局在澎湖海域的水下文化資產考古行動、文物保護方式、沈船追蹤調查…等等經驗與政策分享,建立後續走讀先備知識。

接下來,科長便帶著我們進行「澎湖媽宮文化古城文資群走讀巡禮」,從【中央街】媽宮老街→【四眼井】澎湖先民生活源頭-縣定古蹟→【乾益堂】1918年開設的中藥房→【施公祠與萬軍井】施琅將軍祠堂及插劍挖井傳說-縣定古蹟→【澎湖憲兵隊】成洪根深美術館-歷史建築→【開臺澎湖天后宮】1604年開臺媽祖廟故事與廟宇燕尾、石鼓、垂花、山牆、木雕、剪黏及其吉祥意象解說-國定古蹟→【沈有容諭退紅毛番韋麻郎等】全臺第一古碑,正在登錄成國寶的審議階段→【順承門】清代媽宮古城→【篤行十村】眷村保存園區張雨生故事館、潘安邦的家、外婆的澎湖灣雕像→【馬公金龜頭礮臺】具有清代、日治、戰後三種時代痕跡的礮臺,與通往珊瑚海灘秘境的地下戰備坑道,科長向我們總結從荷蘭、清領、日治、戰後與當代的媽宮歷史與文化脈絡後,而第一天的走讀行程也在絕美的珊瑚秘境落日之下結束。

第二天,在在地導覽員杜老師的帶領之下進行了「媽宮本島北環文化觀光一日遊」,首先,來到澎湖生活博物館,藉由館內澎湖在地的婚、喪、喜、慶,以及食、衣、住、行、育、樂等常設展示,了解澎湖人幾代以來的生活模式與聚落建築特色,之後再以文化觀光形式進行環島訪察行程。從【通樑古榕】百年古榕與保安宮的故事及仙人掌冰體驗【西嶼二崁古厝聚落】是金門人渡海來澎湖居住的聚落,因此可以看見「OO衍派」的門楣,雖然形制很金門風,但取材與傳統匠師都是出自澎湖人之手,可以看見珊瑚礁、咾咕石跟玄武岩作為建材,但近來因為人口外移而逐漸從日常生活轉變為聚落觀光園區→【西嶼彈藥本庫 - 銅牆鐵壁】2021年修復完畢,澎湖西嶼新景點:銅牆鐵壁,同時存在日治與戰後彈藥庫,因不同時期對火藥的保存方式不同、作戰方式不同,因此有不一樣形式的庫房,日治時期較無飛機在此空襲,火藥也添加雜質降低其敏感性,因此是木製露天通風彈藥庫形式;戰後國軍預防經常性空襲危機,也沒降低火藥敏感性,因此以地下雙層庫房為主,內部用銅做成厚厚的牆壁,配上金庫般的厚重鐵門,除了躲空襲之外,作為預彈藥爆炸的防護措施。除此之外,覺得日治彈藥庫為了通風的地板暗門,還有獨特造型的木窗戶也很有趣→【西嶼東臺砲臺群】清朝與日治時期砲臺,對比其音功能性不同而產生的不同建築形式,如:氣孔、砲座、房與設計…等等。在參觀完西嶼東臺後,便到達走讀的最後一站,同時也是大家很期待的澎湖跨海大橋合影,在澎湖的夕陽下,帶著滿載而歸的地方知識,依依不捨的搭機賦歸。

- 移地教學結語

此次文化資產群參訪,帶領同學離開台灣本島,認識澎湖的文化資產生態與活化方式。搭配課程中臺灣文化政策、文資法規的了解,邀請了澎湖文化局科長與水下考古總隊長進行講座。再搭配文資走讀與自然地景認識,使師生更能了解文化觀光能夠作為一種推廣地方文化資產的方式。

簡志霖/文

校外教學前往澎湖,是我人生第一次前往臺灣西半部的外島,因此在前一晚我高興的無法入眠,既期待又害怕,期待澎湖所見的的一切,害怕再次搭乘飛機的恐懼,到隔天實際搭乘飛機時有新視野,就是以前很少會搭乘飛機在島內,更不用說在臺灣的上空看著臺灣本島的樣貌,從起飛沿途經過高樓聳立密集棋盤式的臺北盆地、廣大平原埤塘四散的桃園臺地、以及斷面橫切高山臺階的新竹丘陵、太陽能發電苗栗沿海、最是填海造地的臺中港,出了台灣島土地上空,到臺灣海峽上空,驚呼的事居然有許多船隻及風力發電的風扇矗立在海中間,頓時我心中有兩個想法,就是對於台灣外海有船隻密集分佈這件事,讓我想起之前有個在講台灣與海關係的講師提到,台灣自稱海島型國家,但卻對海的事情完全不蓋不知,甚至對海的記憶只存留在我們的上一代,海景的繁榮從來沒有看過,更不用說台灣外海對我來說原來有很多船隻會在海上活動,台灣是貿易要塞的重地,這句話第一次從空中體會,再來就是風力發電這件事,原本預想只有在台灣西半部沿海,因著它發電的效能只能提供百分之三的電量,所以才必須以低廉價格賺取高集中能量的環保資源,但打破我的思想與三觀,台灣海峽不是地圖上看似孤單的狹長海峽而已,而是充斥著貿易路線網絡及能源發電的區域,過了台灣海峽,飛機遠處看出一攤矮矮平平,低矮植皮的土地—「澎湖」。

就這樣帶著從不同角度看待台灣土地衝擊下,到這座亦屬於台灣國土境內的澎湖,澎湖與台灣的關係有如兄弟,在歷史進程中,澎湖就像台灣的前哨戰,在中國土地內的人要前往台灣發展的人們,經過險惡的黑水溝之前都必須先抵達澎湖這塊島嶼,俗話說「六死三留一回頭」、「過番剩一半,過台灣無底看」,都在訴說中國福建廣東沿海的漳州泉州人來台灣的渡台血淚,其中澎湖地位在這群人心中,就像是最後的生死決定站,去留就在澎湖做最後的決定,命運似乎交託出去就是澎湖,因此在早期漢人移民社會裡,傳統社會保佑平安渡行及居住的媽祖就扮演重要角色,特別又因為這些移民在移入澎湖及過繼後到台灣,主要承載工具大多是船隻(戎克船),媽祖又是能掌控海域的平靜的眾生神,因此在澎湖第一個中繼站,就有來自中國沿海的媽祖廟,能讓想到台灣的漢人移民,能在中繼站得到心靈上的慰藉與補足,在持續保持能量前往台灣本島生存,因此塑造澎湖行程的第一站「澎湖天后宮」,歷史相當久遠,相傳於1604年建造,歷時荷治、鄭氏王朝、清領、日治、民國時期至今,也是目前台灣最早期的媽祖廟所在地,當移民社會與國際貿易的交叉點位於這條狹長的海峽時,澎湖瞬間變成大型的堡壘,是中國土地政權的前進,也是台灣土地的侵襲,因此在廣大的澎湖島嶼中,人之於信仰而站立的天后宮,儼然成為重要的軍師、教育、經濟、精神的複合型場域,

更特別的是,由於這塊島嶼當作漢人移民的中繼堡壘,還真的是非常有地利之因素,就澎湖地形是由火成岩組成,加上無高山生成,遠看一不注意,就會被淺海地底隱形的礁石與暗流帶走生命,因此除了看季風前行此島嶼外,更要注意的是他原生的地質形構,才能成功地抵達堡壘,也因為此地形能夠登澎湖落地生根的人不多,不幸的事也有許多船隻因此葬身此區域,因此塑造當今我們本次前往澎湖重點之一的文化資產—「水下文化資產」,因著移民、戰爭、軍事等海上活動的事故,時常發生在澎湖島嶼外,因此可以說澎湖島嶼外的海域中下沉的船不計其數,更別說商船、軍艦、民船等,上面承載的也都是當時的物質生活文化,都跟著船隻葬身海底多年,因此從這些船隻以及船身的物件與交易物可以看出,當時時代背景的歷史脈絡、經濟發展、社會互動,這即是水下文化資產的重心,穿越不同時代與成載物的匯集,重新建構澎湖這塊島嶼與海洋之間的關係,甚至與台灣本島的發展進程。

當然在澎湖島上,因著漢人移民的遷入開始有許多中國沿海的傳統漢式建築及生活型態,再重新構成澎湖的組成,在漢人移民開墾先前,澎湖島嶼是有人類活動的痕跡,遠至可以追溯到19萬年前的「澎湖原人」亦是屬於直立人特徵,還有在冬季才會再出現的台灣南部沿海平埔族群(西拉雅族),會在澎湖島嶼北方建築生計構建—「石滬」,以石頭堆疊,利用潮汐的漲退進行漁撈活動,因為季風關係,此行為居住者不長久住於澎湖島嶼,則是會回到台灣本島,因此早期漢人移民進入澎湖時,也把澎湖當作季節性移動的盤據地,因著建築型態的穩定,澎湖開始有屬於漢式移民建築樣式與風水觀念的房屋開始生成—「大身厝」,此房屋的樣貌猶如一個人體正面,雙手一攤放下於兩房之兩側,屋簷角度微微上揚,以表示做人剛直抬頭挺胸,家屋裝飾同時有許多意象式圖文,像是葡萄象徵多子多孫,至於同樣主構建為「ㄇ」字型,但在澎湖的傳統建築會趨近於「口」字型,外觀猶如矩形堡壘,其演變為因應澎湖無山脈風大,遮住強風的吹入,更在菜圃可見到此形式之圍牆,其材料為咾咕石,咾咕石也是非常具有澎湖地區意味的建築材料,此石頭即是珊瑚礁殘骸因地質抬生顯現,並在與混合水泥涼乾成為咾咕石,此建築型態可在「西嶼二崁古厝」看見,也是本次文化資產政策課程參訪的行程之一。

此趟旅程雖然只有短短的兩天一夜,但對澎湖的了解透過文化資產的梳理,有更深的認識以及正確的了解,文化資產的重要性與其價值,我想就是在於對於歷史的生成與陳述能更精確且忠實地表述,並且透過價值的齊平式認知,進而去保存維護,更好的是在社會發展上能讓此價值的特性拉高該地區的辨識度。

透過此趟澎湖文資旅程述說屬於這塊土地的故事,可說是很難忘。

林建享/文

本次的參訪行程,因個人長期關注於水下文資的發展現況,而澎湖海域是最早有相關考察研究的區域,也是水下文資十分重要的場域,於此僅就此於水下文資考古工作站的參訪提出心得。

【沈船啟示錄】

如何從台灣各處不同的海域,透過水下考古的發掘與研究,呈現台灣所擁有的豐富的水下文化資產,並藉此理解台灣在不同時期的自然地理生態環境變化,以及人類遷徙歷史中的脈絡遺跡。更進一步的,如何探討近十年來對水下沉船考古的知識掌握,詮釋台灣在不同的歷史時期在大陸與海洋區位中的島嶼角色,建立以台灣為主體觀點思考面向的,從大航海時代、近現代乃至二戰後至今的的全球化史觀,是可以提供一個以海洋島嶼的當代思維,做為更大尺度的台灣歷史意識的認識。透過發掘水下文資的議題,從過去的歷史出發,以反省人類與海洋關係為起點的態度,重新去思考與探索海洋與人類之間應有的新關係。

以台灣地區水下文化資產的輪廓與樣貌,將台灣目前對水下文化資產投入的各種研究與成果,傳達給一般民眾對水下文化資產的認識並促其認同與支持,引導推動社會認知與態度,做為養成民眾能對文化資產的認識與學習的興趣,珍惜與保護的態度,為海島台灣的海洋文化深層積累奠基。從台灣在大航海時代的相關史料,荷蘭東印度公司VOC日誌檔案,西班牙印地亞檔案館相關教會檔案史料,明清到日治、二戰與近代亞洲海洋史料,都可以建構台灣從亞洲區域地理到全球化之間的歷史思維與意識。

如何述說生動的海洋故事? 歷史的、常民生活的,反省人類文明與文化之間與環境衝突的。冰河週期的台灣海峽漲退與大陸棚連結,澎湖海溝的陸橋動物群到人群的移動與遷徙,中世紀以來台灣與亞洲大陸沿岸的航道,人民渡海與遷徙與原住民族群的故事,中國日本東亞的商戰貿易與海盜,大航海時代的台灣相關,東西方的歷史背景與海洋知識的發展,地理大發現的海圖繪製,香料與探險的海上航道,從榮耀上帝開始的重商主義到帝國主義到殖民,造船工藝到航海科技,從木船到鐵殼船,這些都是 島嶼台灣在全球化進程中所經歷的..。

人文內涵的養成 是所有科普應用之前,唯一的必經之路。海洋孕育了包括人類的所有物種演化,在人類演化與發展的漫長進程中,海洋永遠是一個提醒人類自我的尺度是渺小的巨大存在,海洋孕育了人類,也推動了人類對生存空間-地球的無盡好奇與理解的慾望,更激發了人類對無限宇宙的想像與探索的熱情,而這一切都在沉船的密碼中。

王庭珊/文

原本上學期在前文資局長施國隆老師的「文化資產政策與法規專題」的課程中,已計劃前往澎湖校外參訪,卻因為五月份疫情大爆發後無疾而終。直到這學期在「文化資產保存政策專題」的課程中,我滿懷期待的澎湖參訪終於能順利成行了。此次參訪時間是在11月16日與17日二天,雖然目前正處於東北季風的季節,但是聽到當地人說我們非常幸運,遇到大好天氣,氣溫涼爽又舒服,人潮也不太多,是很不錯參訪的時間點,因此我們在這二天中,時間非常緊湊地造訪澎湖本島幾個主要的文化資產景點。

一抵達澎湖後第一個參訪的地方是歷史建築「澎湖郵便局」,目前是文化部文化資產局「澎湖水下考古工作室」,首先由文化資產科科長,為我們介紹「澎湖文化資產保存與活化再利用」,藉由這個介紹,讓我們深入了解澎湖的地理位置與歷史淵源,以及澎湖群島的文化資產的現況,目前澎湖有8 個國定古蹟、19個縣定古蹟、55個歷史建築、2個文化景觀、2個紀念建築、1個重要聚落建築群、1個考古遺址,分佈在各個澎湖群島中。並規劃文化旅遊線,有北海文化旅遊線-石滬的故鄉、環島文化旅遊線-軍事史蹟園區、媽宮市區觀光-古城巡禮、南海文化-古厝聚落,讓澎湖的觀光不僅豐富多元之外,更富有文化的教育意義。

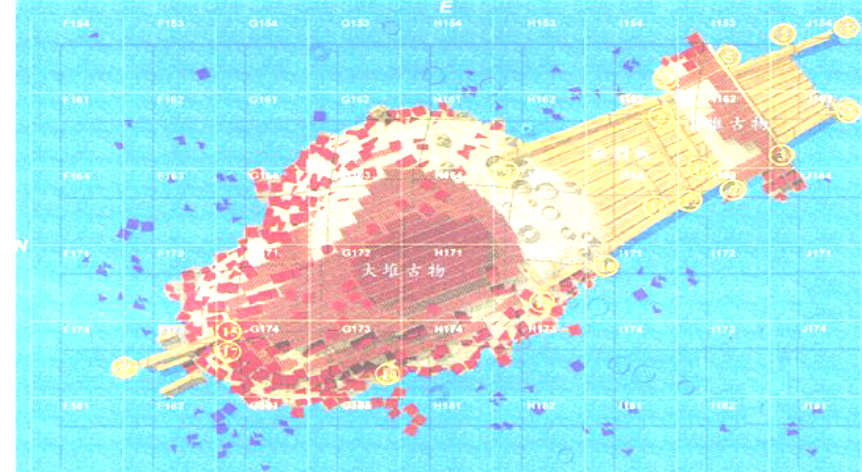

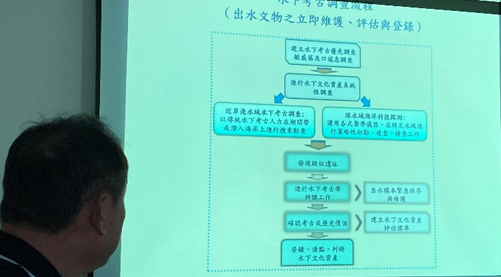

接著由水下考古的專家,清大人類學博士黃漢彰老師,為我們介紹「台灣水下文化資產發展與現況」,因台灣四面環海,以自然與人文的環境背景來看,台灣海峽蘊藏了許多先民活動的遺存,可以說是一座非常重要的歷史文化寶庫。但是目前國內缺乏專業的水下考古人才與設施,而無法適當的開發與保存,這也成為未來文化資產保存的另一個發展重心。而茫茫大海中要如何劃設調查區域,首先從歷史文獻與耆老的口述調查著手,建立水下考古優先調查敏感區及口述息調查,再分成近岸淺水域水下考古與深水域海洋科技探測後,發現疑似遺址再進行水下考古學辨識工作,確認有考古或歷史價值,最後登錄、清點、列冊水下文化資產。至今共發現99處水下文化資產,其中澎湖海域發現45處推論具有歷史價值的目標點,而澎湖有6處沉船因具有重要的水下文化資產價值已列冊管理。透過水下考古調查中,發現清代澎湖社會文化、海洋貿易與陶瓷史提供不同的視野。會後參觀工作站望眼過去看到了許多珍貴的水下文物,這些文物不僅是水下考古所要具備的專業知識與專業能力,更是充滿著危險性,才能呈現在我們眼前。

之後參觀黑水溝傳奇雙聯展,「澎湖水下文化資產-黑水溝傳奇」多媒體展,分為「勇渡險惡黑水溝」、「水下考古知識」、「水凝時光膠囊」、「潛進S.S. Bokhara商輪」4大展區,民眾可透過環形劇場及動畫,認識澎湖出水遺物。以及「黑水溝傳奇-澎湖水師的故事」多媒體展,展區在澎湖縣歷史建築-馬公水上警察官吏派出所,則分為4大展區中的「海上烽煙」、「礮臺之島」、「水師防汛」、「海戰史詩」以動畫投影技術結合古畫圖像,營造烽煙四起的甲板情境,民眾可觀賞清代澎湖地區的海防地圖,包含據點、路巡、海巡路線,認識清代海防歷史的開端。

緊接著科長帶著我們走訪馬公市區的文化資產群,中央老街是澎湖歷史最悠久的一條街,短短兩百公尺的閩式商店街,這條街上就可以看到三項文化資產,縣(市)定古蹟「四眼井」位於四條巷子的交會處,聽科長說當時設計四口井的原因是,是為了避免居民搶水,因此每一條巷子分配一口井,大家能夠井然有序取水。這時旁邊有位阿嬤很熱心地,馬上拿出一個水桶示範取水給我們看,並說遇水則發,要我們每個人洗洗手,能夠帶來好運。旁邊的縣(市)定古蹟「乾益堂中藥行」這棟建築是大正7 年(1918)的建築物。還有縣(市)定古蹟「施公祠及萬軍井」。這條街上還有澎湖最古老的印刷工廠「西河印刷廠」與「中央旅社」是併在一起的舊建築,醒目的紅門,也成為特色。

最後一個行程是走到國定古蹟「馬公金龜頭砲臺」為劉銘傳新築九座砲台之一,與西嶼西臺、西嶼東臺同時興建,同時是當時四座礮臺中最重要的一座,因而格外具有歷史價值。參觀完砲台後科長帶我們走往秘境的坑道,一出坑道映入眼簾竟是日落美麗的海景,科長的時間算得剛剛好,真的是一個下午就安排這麼豐富的文化資產景點,一時還無法馬上消化,但心中已感受滿滿的豐收。

李嘉偉/文

澎湖的歷史源遠流長,四、五千年前即有史前人類活動的聚落和遺址,散佈全縣各島嶼。澎湖的文化資產可謂得天獨厚,擁有相當多的古蹟、歷史建築、紀念建築及一般古物、傳統表演藝術、民俗等多項文化資產類別,此外,望安花宅聚落為第一個國家級「重要聚落」;「吉貝石滬群」與「七美雙心石滬」為「文化景觀」並列入「台灣世界遺產潛力點」之一;「石滬修造技術」及「吉貝保滬隊」經中央指定為「文化資產保存技術及保存者團體」,「傳統彩繪」登錄為本縣「保存技術」。因此,從文化資產的角度出發,可以更加瞭解澎湖的過去與未來。

沒有共同的記憶,就沒有文化的想像。對於在地的居民而言,文化資產保存維護工作最重要的意義,便是藉此傳遞在地的文化想像,讓它常駐於我們的日常生活中,並成為觸動文化再生的新苗。也只有藉由和過去的交談、互動,努力去挖掘出文化資產內蘊深藏的意涵,我們才能建立彼此共享的信念、記憶和期望,拓寬生命的視野,創造出屬於自己的文化共同體,迎向未來,走向世界。

{{ $t('FEZ003') }}2021-12-10

{{ $t('FEZ014') }}9999-12-31|

{{ $t('FEZ004') }}2023-04-17|

{{ $t('FEZ005') }}469|