執行成果

【分項計畫—國家人權博物館與北藝大推動人權藝文教育合作計畫】各學院經典講座

{{ $t('FEZ002') }}藝術社會實踐暨推廣教育中心|

計畫分項:國家人權博物館與北藝大推動人權藝文教育合作計畫

執行單位:藝術社會實踐中心

各學院經典講座-李敏勇與蕭泰然合唱音樂的人權歷史見證

時間:10/1(二)

主講人:音樂學院 顏綠芬老師

場首藝術與記憶政治/人權議題經典講座邀請音樂學院顏綠芬老師進行分享,顏老師於德國攻讀學位期間,時逢台灣民主轉型時期,即使身處國外也持續關注台灣的發展。

歐洲的音樂家透過音樂的創作,展現對國家民主的期盼與對自由民主價值的推崇,更凝練了濃厚的民族情感,成為族群認同的重要媒介。顏老師以歐洲傳統為例,帶領學生認識台灣知名作曲家蕭泰然先生及其作品,聆聽多首膾炙人口的音樂作品,其中更以二二八事件為背景譜成的「1947序曲」,講述如何藉由音樂的形式,傳遞對社會議題的關心,並以藝術力量轉化成廣為流傳的形式,使得過去民轉轉型時期的艱辛能夠持續被記憶。

各學院經典講座-政治性的策劃

時間:10/8(二)

主講人:美術學院 黃建宏老師

各學院經典講座第二場邀請到美術學院的黃建宏老師,現身兼關渡美術館館長的建宏老師除教學之餘,更是知名策展人,以其專長帶領學生討論及思考關於展演規劃與政治的關聯性。

「藝術歸藝術,政治歸政治」有可能存在嗎?美術館透過展示與陳列的藝術品選取、排列與文字詮釋,即展現了策展人的意識形態,在不同的編排與設計之下,同樣的事件將帶來不一樣的理解。台灣民主轉型時期的歷史,該如何書寫、展示與編排,也將呈現策劃者的世界觀,什麼能夠被記憶?什麼又被捨棄?評判的標準為何?成為建宏老師留給同學於創作中時刻反思的作業。

各學院經典講座-日本戰後劇場的戰爭省思

時間:10/15(二)

主講人:戲劇學院 林于竝老師

本週邀請戲劇學院的林于竝老師分享劇場處理政治社會議題相關的手法,老師以其專業分享日本戰後針對世界大戰的看法與反思。日本作為第二次世界大戰的發起國與戰敗國,至今仍未承認發起戰爭侵略他國,反之以「東亞共榮」的概念以日本為首建立一個超越歐美的大東亞共和國。然而戰爭帶來的傷害遠超過想像,受到侵擾的國內外人至今仍舊受困於戰爭創傷之中,日本國內對於戰爭與自我位置的認同也在世界不同的聲浪中扭曲拉扯,劇場向來是以敏銳的社會觀察為創作素材,藉由日本傳統的「舞踏」形式表達出二戰後矛盾且扭曲的認同與心理掙扎,再一次次的創作與演出當中,逐漸梳理出屬於日本獨特的藝術展演形式。

透過分享認識藝術與社會議題間緊密的關係,並瞭解到藝術能夠成為一個軟性媒介,將難以啟齒的創傷經驗透過展演呈現,並提供人們一個思考與討論的空間。

各學院經典講座-紀念的性別化與空間霸權

時間:10/22(二)

主講人:人文學院 顧玉玲老師

本週邀請人文學院顧玉玲老師分享國家的紀念碑設立其背後的紀念為何?要記憶的事件與其目的什麼。首先顧老師以簡單的歷史回顧紀念碑的出現,並介紹世界知名的幾個紀念碑,引導同學討論關於紀念碑所欲傳達的國家集體記憶是如何塑造,接著討論放置紀念碑的空間與紀念碑中呈現的受難者形象與性別間的關係是否失衡?被歌頌的英雄多屬男性角色?在戰爭中只有男性能夠被記憶且成為英雄?女性於戰爭中的角色缺席在紀念碑設置的過程中,是否強化了性別的空間霸權?使得女性在公共空間紀念碑的提醒下,反覆被忽略,而男性的英雄形象則不斷增強。

當國家以紀念碑的形式留下對於某些歷史、社會、政治事件的記憶時,我們如何去反思這個記憶的選取與留存?反過來思考以台灣民主轉型時期的果網作為創作素材時,如何選取如何記憶如何呈現在公共空間中也成為同學須不斷思索的問題。

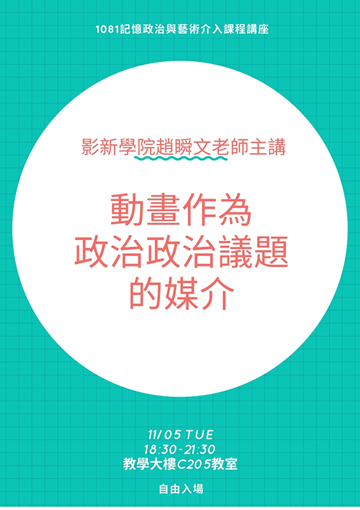

各學院經典講座-動畫做為政治議題的媒介

時間:11/5 (二)

主講人:影新學院 趙瞬文老師

本週邀請影新學院趙瞬文老師以自身動畫設計專業來分享,老師展示許多不同國家以其政治社會議題為背景的創作,藝術創作的素材多源自於創作者的日常生活,同時藝術家也比一般社會大眾有著更敏銳的觀察力,豐富的想像力,與實踐創作力,因此以動畫這樣充滿奇思異想的媒材出發,在不同的風格創作中注入對社會議題的關心,有許多種不同的形式與可能。來自伊朗《茉莉人生》為導演自身成長的經驗,觀察國家政權更替後的生活變化帶來的影響,圖像創作較於文字更為親人,不論任何年齡層都可以在其中找到自己的全是,更為開放也沒有過高的門檻,成為處理社會政治議題很好的媒材,轉化了歷史的複雜與枯燥,在圖像與故事線的流轉之中聚焦議題,引發人們反思也是藝術創作重要的價值。

{{ $t('FEZ003') }}2020-04-06

{{ $t('FEZ014') }}9999-12-31|

{{ $t('FEZ004') }}2023-04-17|

{{ $t('FEZ005') }}287|